- 8 Хранение музейных фондов » СтудИзба

- Курс: Музееведение – Система хранения музейных фондов

- Пригодность здания, предназначенного для музея

- Как применяется система «Тефонд» в защите и гидроизоляции пола

- Реконструкция фондохранилища музея «Кижи» | Кижская галерея: фото и видео — виды острова, люди, события

- основные типы и их устройство

- Полы для больниц и медицинских учреждений

8 Хранение музейных фондов » СтудИзба

Хранение музейных фондов

Задачи хранения фондов заключаются в обеспечении сохранности музейных ценностей, в защите их от разрушения, порчи и хищения, а также в создании благоприятных условий для изучения и показа коллекций. Хранение фондов осуществляется в фондохранилище, в экспозиции, во время различного рода перемещений предмета внутри музея и за его пределами. Принципиальные положения об организации хранения фондов определяются общегосударственными нормативами, соблюдение которых обязательно для всех музеев страны. Однако фонды каждого музея имеют свою специфику, поэтому дополнительно к основным нормативным документам в музеях разрабатываются инструкции по хранению фондов для внутреннего пользования.

Режим хранения фондов

Все предметы подвержены естественному старению, однако, если ослабить воздействие на них неблагоприятных факторов, процесс можно замедлить. Именно с этой целью в музее устанавливается определенный режим хранения.

Одной из основных причин старения предметов является нестабильность температурно-влажностного режима, его резкие сезонные и суточные колебания. Характер и сила воздействия на предмет уровня температуры и влаги зависит от многих факторов — от материала, из которого изготовлен предмет, от его устройства, от среды, где он находился до поступления в музей. Например, изделия из олова при температуре ниже +13° С разрушаются так называемой «оловянной чумой»: предмет меняет свою структуру, на нем появляются сначала серые пятна, затем пустоты, и пораженные места рассыпаются в порошок. При температуре выше + 25° С могут погибнуть изделия из пластилина и воска.

Оптимальные параметры температурно-влажностного режима исследуются специалистами. При незначительных расхождениях предлагаемые ими рекомендации выглядят следующим образом:

для металла — температура + 18 —20° С при относительной влажности до 50%;

для стекла, эмали, керамики — соответственно + 12-20° С и 55-65%;

для поделочных камней, а также драгоценных и полудрагоценных + 15—18° С и 50 — 55%;

для дерева + 15-18° С и 50-60%;

для тканей+15-18° С и 55-65%;

для кожи, пергамента, меха +16—18° С и 50 — 60%;

для кости +14—15° С и 55 — 60%;

для бумаги + 17-19° С и 50-55%;

для живописи +12-18° С и 60 — 70%;

для черно-белой фотографии до +12° С и 40 — 50%;

для цветной фотографии до +5° С И40-50%.

При комплексном хранении различных материалов температура воздуха в музейных помещениях должна быть в пределах 18 ± 10 С, а относительная влажность 55% ±5%. Наиболее надежный способ обеспечения заданного температурно-влажностного режима — кондиционирование воздуха, а в зданиях, не имеющих кондиционеров, он устанавливается и поддерживается с помощью отопительной системы, проветривания, увлажнителей, осушителей.

Для регистрации температуры и влажности в каждом хранилище и экспозиционном зале устанавливают специальные приборы — психрометры, гигрометры, термометры или самопишущие термографы и гигрографы. Показатели температуры и влажности регистрируются дважды в сутки, в одно и то же время, в специальном журнале.

Для замедления процесса естественного старения предметов необходимо соблюдать световой режим. Дело в том, что под воздействием света, в частности ультрафиолетовых лучей, с предметом могут происходить фотохимические изменения. Степень повреждений, причиняемых светом, зависит от интенсивности излучения и его продолжительности.

Единица измерения степени освещенности — люкс (лк). Поскольку глаз легко приспосабливается к изменению интенсивности света, уровень освещенности практически невозможно определить без специального прибора, в частности люксметра.

Световой режим устанавливается в зависимости от материала, цвета и степени сохранности предмета. Он может заключаться в полной или частичной изоляции светочувствительных вещей от постоянных источников света, а также в обеспечении некоторым группам предметов необходимого для их сохранности количества света.

Уровень освещенности в пределах 50 — 75 люкс – рекомендован для помещений, в которых хранятся все виды графики, книги, рукописные материалы, фотографии, ткани, окрашенная кожа, образцы флоры и фауны. Живопись (масло и темпера), лак, дерево, неокрашенная кожа и кость обладают средней светостойкостью, и рекомендованный уровень освещенности для них не должен превышать 150 люкс. Предметы, обладающие высокой светостойкостью, — металлы, бесцветное стекло и камень, керамика, гипс, нуждаются только в защите от прямого попадания на них солнечных лучей.

Световой режим для различных предметов средней светостойкости неодинаков: без доступа света желтеют кость и белый мех, темнеют покровные слои и тонировки живописи, а изделия из многих пород дерева — ореха, красного дерева, дуба — могут выгорать на свету, поэтому их прикрывают чехлами.

Все светочувствительные материалы хранятся в затемненном помещении в защищенном от света оборудовании. В экспозиционных залах с естественным освещением отдельные предметы, например, документы, акварели, ткани, дополнительно закрываются занавесями на светонепроницаемой подкладке. Когда же для предмета, например, рукописи, требуется полная изоляция от света, в экспозицию помещается не подлинник, а его воспроизведение.

Для обеспечения оптимального режима хранения музейных коллекций им необходима защита от загрязнителей воздуха, под воздействием которых происходит процесс старения и разрушения предметов. Это сероводород, сернистый газ, аммиак, хлор, пыль, сажа.

Сероводород, который пагубно действует на многие материалы, особенно металлы (серебро, медь, свинец), краски, ткани, образуется главным образом в результате процессов гниения и промышленного производства. Но его источником может стать и музейное оборудование, созданное с использованием резины или казеиновых красок. Эти материалы при старении выделяют сероводород.

Аммиак тоже образуется в результате гниения и особенно вреден для серебра, красок, лака. Хлор, опасный для большинства материалов, попадает в воздух главным образом с предприятий, которые используют его в технологическом процессе, например, в текстильном, бумажном производстве. В соединении с влагой он способен образовывать соляную, кислоту. Сернистый газ — результат процессов горения. Соединяясь с влагой, он образует сернистую, а затем серную кислоту и потому представляет опасность для большинства материалов. Он сильно разрушает ткани, живопись, кожу, бумагу, гипс, жемчуг, песчаник, известняк, мрамор, бронзу, свинец.

Пыль и копоть задерживают на предмете влагу, проникая в поры гигроскопичных материалов, способствуют активизации химических процессов, дают плотное загрязнение красочного слоя живописных произведений. Пыль — хорошая питательная среда для биологических вредителей.

Основные способы защиты музейных коллекций от воздействия загрязнителей воздуха — герметизация помещений при наличии кондиционеров, использование фильтровальных устройств и индивидуальных упаковок для предметов — чехлов, футляров, папок. Необходима регулярная уборка музейного оборудования, помещений, прилегающей территории.

Предметы могут разрушать микроорганизмы, насекомые и грызуны, поэтому важно соблюдать биологический режим хранения. Благоприятную среду для развития биологических вредителей создают нарушение температурно-влажностного режима, пыль, продуктовые склады, расположенные в непосредственной близости от музея, а также принятые без специальной обработки зараженные предметы.

Микроорганизмы — бактерии и плесень — поражают самые разнообразные предметы, но в первую очередь те, что созданы из органических материалов, то есть живопись, бумагу, ткань, кость, дерево. Все виды плесеней оставляют трудно выводимые пятна, а некоторые виды разрушают волокна. Особенно интенсивно плесень развивается при влажности более 70% и температуре выше +20° С. Заражение плесневелыми грибами происходит от частей грибницы и от спор, переносимых воздухом или при контакте с пораженным предметом. При обнаружении плесени предмет необходимо перенести в специальное изолированное помещение, а в целях предотвращения появления плесени музейное оборудование периодически протирают двухпроцентным спиртовым раствором формальдегида.

Музейные предметы, кроме изделий из металла, стекла и керамики, часто поражаются насекомыми, из которых наиболее распространены жуки (точильщики, усачи, древогрызы, притворяшки, кожееды), моли, сахарные чешуйницы, а также комнатные мухи. Они проникают в музейные помещения через окна и двери, а также вместе с поступающими в музей предметами. Для борьбы с ними используются жидкие инсектициды, применяется способ газации помещений. В каждом музее должен быть изолятор для проверки предметов на зараженность и их дезинфекции, а при нем — специальная камера для проведения дезинсекционной и противогрибковой обработки пораженных предметов. В работах по уничтожению биологических вредителей можно использовать лишь разрешенные для музеев средства, а сами работы обязательно должны проводиться в присутствии или с участием реставраторов.

В круг задач хранения фондов входит и защита от механических повреждений. Многие музейные предметы созданы из непрочных материалов, легко подвергающихся разрушению. При работе с ними нужно соблюдать особую осторожность. Например, предметы на бумажной основе следует брать за противоположные углы, для того чтобы избежать натяжения волокон; произведения станковой живописи держат только за подрамник, а другие предметы — за наиболее прочные части. Для решения вопросов хранения очень важно знать материал и способ изготовления предмета. Стекло, керамика, бумага, пастель, многие породы дерева легко подвергаются механическому разрушению. Очень уязвимы предметы, созданные из разных материалов. Например, сохранность произведений станковой живописи зависит от холста, грунтовки, красочного слоя, защитного покрытия. Важна и технология изготовления предмета. Например, бумага, изготовленная ручным способом, прочнее той, что создана машинным способом, потому что в первом случае число волокон в продольном и поперечном направлениях одинаково, а во втором — различно.

Одна из важнейших задач хранения музейных фондов состоит в предупреждении возникновения экстремальных ситуаций — пожаров, аварий электросети, водопроводной сети, отопительной системы, а также хищений. Музейные помещения должны быть оснащены противопожарным инвентарем, системами автоматического пожаротушения, противопожарной и охранной сигнализацией. В музеях ведутся круглосуточный противопожарный надзор и охрана милицейской, гражданской или комбинированной службой. Нормативные документы определяют правила приема и сдачи помещений охраной музея и материально ответственными хранителями, правила хранения ключей, пломбиров и печатей8.

Стихийные бедствия предотвратить нельзя, но их последствия могут быть в значительной степени смягчены при условии организованных действий людей. Музейные сотрудники должны заранее знать, какие музейные предметы и коллекции следует спасать в первую очередь.

Задачи консервации и реставрации

Иногда устанавливаемые режимы хранения — температурно-влажностный, световой, биологический — оказываются недостаточной мерой для обеспечения физической сохранности музейных предметов, и для того, чтобы приостановить начавшийся в них разрушительный процесс, требуется использование специальных средств. Сохранение музейных предметов в условиях режима, тормозящего процессы их естественного старения, а также приостановление уже начавшегося разрушения с последующим укреплением предметов осуществляется в ходе консервации может проводить только работник, имеющий специальную подготовку — реставратор. Он принимает меры по устранению причин разрушения предмета, укрепляет его материал и структуру, снимает деформирующие и вредные налеты.

Предметы нередко имеют утраты, позднейшие дополнения, а также повреждения, в результате которых они полностью или частично теряют свой первоначальный облик или состояние, тем самым снижается их музейная ценность. В этих случаях осуществляется реставрация предметов, то есть устраняются искажения, которые вызваны естественным старением, нанесенными повреждениями или преднамеренными изменениями.

Хранители и реставраторы постоянно осуществляют контроль за состоянием музейного собрания, отбирая предметы, нуждающиеся в консервации и реставрации. Результаты этого осмотра заносятся в специальную опись, в которой помимо основных признаков предмета, фиксируется и состояние его сохранности. Это позволяет выявлять изменения, произошедшие с предметом за определенный отрезок времени.

Консервация и реставрация — работа сложная и необычайно ответственная. Ведь неправильно выбранный или недостаточно апробированный метод устранения повреждений может привести к гибели предмета. Поэтому вопрос о целесообразности, возможности, средствах и методах консервации и реставрации решают специальные комиссии или реставрационные советы. Их заключение фиксируется в протоколе, а этапы и результаты практической работы с предметом реставраторы отражают в специальном документе. Эта информация в сочетании с другими сведениями, накопленными за годы и десятилетия реставрационных работ, помогает совершенствовать их методику.

Упаковка и транспортировка музейных предметов

Особая опасность повреждения или похищения предметов возникает при их транспортировке на временную выставку, реставрацию, экспертизу и т. п. Удары, воздействие света, воды или влаги, высоких температур, насекомых или микроорганизмов, пыли — вот неполный перечень тех факторов разрушения, влияние которых может ощутить на себе предмет при перемещении из привычной среды. В отношении каждого предмета необходимо принимать целый ряд защитных мер, но гарантии абсолютного успеха они не дают. Пожар, кража, потеря при перевозке крайне редки, но вероятны. Поэтому не рекомендуется транспортировать вместе все предметы из одной коллекции.

Возможность транспортировки конкретных предметов определяет реставрационный совет или реставрационная комиссия. Реставраторы дают и рекомендации относительно особенностей упаковки и транспортировки предметов.

Очень важную роль в сохранности предметов играет упаковочная тара. Обычно для упаковки используются деревянные ящики соответствующего размера и формы. Снаружи они покрываются влагонепроницаемой краской и маркируются, чтобы показать, как их следует ставить и что с ними нужно осторожно обращаться. Ящик с особо уникальными предметами нередко помещают в другой, металлический ящик.

Существуют правила упаковки, которые необходимо соблюдать при транспортировке любых музейных предметов. В один ящик укладывают только однородные или близкие по материалу, размеру и весу предметы. Их располагают таким образом, чтобы они не давили друг на друга и не перемещались. Предметы небольшого размера обертывают бумагой, ватой, лигнином, придавая им округлую форму, а особо хрупкие предметы предварительно упаковывают в коробки. На дно ящика кладут стружку, завернутую в бумагу; все образующиеся пустоты заполняют упаковочным материалом. Крупные предметы транспортируют в отдельных ящиках, при этом закрепляют их таким образом, чтобы исключить возможность смещения. Для этого предмет фиксируется с помощью планок и мягких прокладок, соответствующих его форме и размеру.

Картины перевозят в ящике в специальных рамках-кассетах, но иногда используют и менее надежный, но более простой путь. Их подбирают по размерам, складывают попарно лицевой стороной, прокладывая микалентной бумагой, байкой, фланелью, помещают в ящик и закрепляют рейками и брусками. Картины большого размера накатывают на вал оборотной стороной вовнутрь. Ткани и одежду упаковывают во влагонепроницаемые чехлы, а затем укладывают в ящики с полками.

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, определенными нормативными документами. В каждый ящик вкладывается упаковочный акт, подписанный лицом, ответственным за упаковку, реставратором, упаковщиком. При приеме транспортируемых предметов в холодное, влажное или жаркое время года ящики вскрывают только через сутки после прибытия груза, чтобы предметы акклиматизировались.

Система хранения музейных фондов

Для хранения предметов в музее оборудуется специальное помещение — фондохранилище, которое часто называют запасником. Система хранения фондов может быть:

¾ раздельной или

¾ комплексной.

При раздельной системе хранения в одном, изолированном помещении находятся предметы из одного материала или же нескольких материалов, очень близких по нормативам хранения. В музеях, испытывающих нехватку площадей или имеющих очень небольшое собрание, вынужденно используют комплексную систему хранения, при которой в одном помещении сосредотачиваются предметы из разных материалов, а режим хранения основывается на усредненных показателях. Внутри обеих систем предметы обычно размещаются в соответствии со структурным делением фондов, то есть по типам источников. Затем они могут распределяться по назначению, по содержанию, по размерам, по инвентарным номерам.

Предметы хранятся как обособленные единицы или же объединяются в комплексы, то есть нашиваются на планшеты, группируются в папки, а к шкафам, стеллажам, щитам и прочему оборудованию прикрепляются топографические описи. Оборудование фондохранилища должно соответствовать определенным требованиям. Его можно изготовлять только из тех материалов, которые не оказывают вредного воздействия на музейные предметы. Оно должно быть удобным для их размещения, предохранять от механических повреждений, пыли и не конденсировать влагу. Шкафы для предметов с повышенной светочувствительностью делают светонепроницаемыми, а предметы, нуждающиеся в доступе света, размещают в шкафах со стеклянными дверцами. Оборудование должно позволять легко доставать предметы для осмотра и изучения.

Существуют различные способы хранения предметов в фондохранилищах. Например, ткани, вышивки, кружево хранятся в горизонтальном положении в шкафах с выдвижными ящиками-лотками и перекладываются микалентной бумагой или хлопчатобумажной тканью. Ковры, шпалеры накатывают лицевой стороной на вал, помещают в чехлы и хранят в горизонтальном положении.

Крупные декоративные вазы, скульптуру расставляют на стеллажах или на подставках. Произведения живописи размещают на стенах с помощью металлических штанг и шнуров, а также на стеллажах и щитах. Наиболее благоприятным для картин считается хранение на неподвижных щитах, однако более экономичны выдвижные щиты, но они должны быть сконструированы таким образом, чтобы их передвижение создавало для картины минимум вибраций. Выдвижные щиты бывают двух типов — подвесные и со скольжением по полу на специальных полозках.

Незакрепленные рисунки мягким карандашом, углем и пастелью хранят только застекленными. Их, а также окантованные акварели, гравюры, литографии размещают вертикально в шкафах, оборудованных ячейками. Листы с акварельными и карандашными рисунками хранят раздельно в папках, в сделанных по размерам папки двойных паспарту. Папки хранятся горизонтально в шкафах с выдвижными ящиками.

Из группы металлов выделяют предметы из драгоценных металлов, которые хранятся вместе с драгоценными камнями, а также нумизматику и оружие, требующие особых условий хранения в сейфах или изолированных, специально оборудованных помещениях. Прочие предметы из металла группируются по материалу и по назначению. Очень чувствительны к условиям хранения предметы из свинца. Их нельзя хранить в шкафах из древесной плиты и некоторых пород дерева, в частности хвойных пород и дуба.

Письменные источники размещают в папках, коробках, ящиках, образующих единицы хранения. Документы в свитках обычно накатывают на валики и помещают в круглые футляры. Папки, коробки, ящики, футляры размещают в шкафах в соответствии с принадлежностью хранящихся в них материалов к определенному фонду.

В последние десятилетия явственно обозначилась, особенно в зарубежных странах, тенденция к строительству специальных зданий для запасников. Причем иногда, они располагаются в нескольких километрах от самих музеев. Одним из самых передовых в мире учреждений в области хранения и исследоваваний считается Центр поддержки музеев Смитсоновского института, открывшийся в 1983 г. Он находится в Сьютленде, примерно в 10 км от своего расположенного в центре Вашингтона головного учреждения.

Особенности хранения предметов в экспозиционных залах музеев. В экспозиции для предмета многократно возрастает риск получить повреждения, что может произойти и во время монтажа, и вследствие усредненного режима хранения. Ведь в экспозиции необходимо освещать все материалы, в том числе и те, которые обладают низкой светостойкостью. Присутствие людей повышает температуру и влажность в залах, что приводит к суточным колебаниям температурно-влажностного режима. Поэтому при создании экспозиции принимаются меры, направленные на ослабление действия всех этих неблагоприятных факторов.

В экспозиции нельзя допускать выделения того или иного экспоната светом мощных ламп, поскольку это ведет к его нагреванию. Лампы нельзя помещать внутри витрин, их безопаснее располагать над витриной, устанавливая светорассеивающий фильтр между экспонатами и источником света. При проведении кино- и фотосъемок музейных предметов необходимо соблюдать правила поведения, определенные нормативными документами. При естественном освещении окна в залах должны иметь особые стекла, не пропускающие ультрафиолетовых лучей, источники искусственного света удаляются от экспонатов на 1,5 —2 м, а витрины со светочувствительными экспонатами снабжаются светозащитными занавесями.

Колебания температурно-влажностного режима устраняют или смягчают с помощью кондиционеров, а в случае их отсутствия — путем проветривания, регулированием потока посетителей и т. п. Воздействие на экспонаты температуры и влажности ослабляют и витрины с ограниченным воздухообменом.

Материалы, из которых изготавливается экспозиционное оборудование, должны быть химически стабильными, то есть они или не должны разлагаться или, в случае разложения, не должны образовывать веществ, причиняющих вред предметам.

Недостаточно выдержанное дерево (а некоторые породы и после длительной выдержки) способно выделять органические кислоты. Дуб, а также любое дерево, содержащее танин (вещество для дубления кож), может вызвать сильную коррозию и привести к порче экспонатов из свинца. Вред способен причинить и обычный столярный клей, изготавливаемый из таких содержащих кератин материалов, как рога, кожа, рыбья чешуя. Только что разведенный или, наоборот, старый клей может выделять содержащие серу соединения, в присутствии которых быстро тускнеют серебряные предметы. Источником опасности могут быть и герметизирующие резиновые прокладки, предназначенные защищать от пыли находящиеся в витрине экспонаты. Резина, получаемая путем вулканизации из натурального и синтетического каучука с применением большого количества серы, часто выделяет содержащие серу вредные пары.

Осторожно следует подходить и к выбору тканей, которыми обивается или выстилается внутренняя поверхность витрины. Вполне безопасны неокрашенные хлопчатобумажные и синтетические ткани после тщательной стирки. Более сложные по составу ткани — бархат, парча, щелк — требуют предварительного тестирования на совместимость с экспонатами.

Одной из причин разрушения экспонатов может стать сила тяжести, поскольку многие из хранящихся в музее вещей не рассчитаны на то, чтобы долгое время находиться в экспозиции или запасниках без должной опоры. Например, тонкие и длинные предметы, например, шесты и копья, часто экспонируются без опоры из-за своих размеров и через несколько лет оказываются искривленными. Даже такие бытовые предметы, как сундуки, могут получить серьезные повреждения, если их экспонировать с открытой крышкой без поддержки. Вес крышки целиком приходится на петли, и от этой нагрузки она или корпус могут дать трещины. Без должной опоры деформируются головные уборы и обувь, а штандарты, гобелены и прочие тканые изделия вытягиваются, когда долгое время находятся в подвешенном состоянии и крепятся всего в нескольких местах.

В отборе предметов для экспонирования принимают участие реставраторы, которые проводят консервативные и реставрационные работы со всеми нуждающимися в этом экспонатами. Определяется и максимальная продолжительность экспонирования тех или иных предметов; например, для экспонатов на бумажной основе она составляет не более 6 месяцев в году.

Открытое хранение фондов.

В экспозициях большинства крупных музее представлена лишь небольшая часть их коллекции по разным оценкам, примерно 1 — 5%. Поэтому проблема расширения доступа к сохраняемым культурным ценностям весьма актуальна. В отдельных музеях применительно к некоторым коллекциям используется форма открытого хранения фондов, позволяющая посетителям осматривать каждый из предметов, находящихся в специально оборудованном для этого фондохранилище. Такая система хранения неизбежно ухудшает режим хранения предметов, особенно световой, поэтому для некоторых материалов она неприемлема. Открытое хранение фондов более безопасно для тех материалов, которые в наименьшей степени страдают от воздействия окружающей среды — керамика, бесцветное стекло, некоторые виды металлов, поделочные камни и пр. Уже не одно десятилетие открытое хранение коллекций декоративно-прикладного искусства существует в Центральном музее современной истории России (прежде Музей революции). Система открытого хранения предусмотрена и в новом фондохранилище Эрмитажа, которое отвечает самым последним требованиям как с функциональной, так эстетической точки зрения.

studizba.com

Страница 25 из 39

Система хранения музейных фондов Для хранения предметов в музее оборудуется специальное помещение – фондохранилище, которое часто называют запасником. Система хранения фондов может быть раздельной или комплексной. При раздельной системе хранения в одном изолированном помещении находятся предметы из одного материала или же нескольких материалов, очень близких по нормативам хранения. В музеях, испытывающих нехватку площадей или имеющих очень небольшое собрание, вынужденно используют комплексную систему хранения, при которой в одном помещении сосредоточиваются предметы из разных материалов, а режим хранения основывается на усредненных показателях. Внутри обеих систем предметы обычно размещаются в соответствии со структурным делением фондов, то есть по типам источников. Затем они могут распределяться по назначению, по содержанию, по размерам, по инвентарным номерам. Предметы хранятся как обособленные единицы или же объединяются в комплексы, то есть нашиваются на планшеты, группируются в папки, а к шкафам, стеллажам, щитам и прочему оборудованию прикрепляются топографические описи. Оборудование фондохранилища должно соответствовать определенным требованиям. Его можно изготовлять только из тех материалов, которые не оказывают вредного воздействия на музейные предметы. Оно должно быть удобным для их размещения, предохранять от механических повреждений, пыли и не конденсировать влагу. Шкафы для предметов с повышенной светочувствительностью делают светонепроницаемыми, а предметы, нуждающиеся в доступе света, размещают в шкафах со стеклянными дверцами. Оборудование должно позволять легко доставать предметы для осмотра и изучения. Существуют различные способы хранения предметов в фондохранилищах. Например, ткани, вышивки, кружево хранятся в горизонтальном положении в шкафах с выдвижными ящиками-лотками и перекладываются микалентной бумагой или хлопчатобумажной тканью. Одежду группируют по материалу, из которого она сшита, надевают на плечики с мягкими прокладками и хранят в шкафах в вертикальном положении. Головные уборы надевают на болванки, а обувь – на колодки или же заполняют микалентной бумагой и хранят в шкафах. Ковры, шпалеры накатывают лицевой стороной на вал, помещают в чехлы и хранят в горизонтальном положении. Крупные декоративные вазы, скульптуру расставляют на стеллажах или на подставках. Произведения живописи размещают на стенах с помощью металлических штанг и шнуров, а также на стеллажах и щитах. Стеллажи должны иметь решетчатые полки, обеспечивающие циркуляцию воздуха, а также ячейки для каждой картины. Наиболее благоприятным для картин считается хранение на неподвижных щитах, однако более экономичны выдвижные щиты, но они должны быть сконструированы таким образом, чтобы их передвижение создавало для картины минимум вибраций. Выдвижные щиты бывают двух типов – подвесные и со скольжением по полу на специальных полозках. Незакрепленные рисунки мягким карандашом, углем и пастелью хранят только застек-ленными. Их, а также окантованные акварели, гравюры, литографии размещают вертикально в шкафах, оборудованных ячейками. Листы с акварельными и карандашными рисунками хранят раздельно в папках, в сделанных по размерам папки двойных паспарту. Папки хранятся горизонтально в шкафах с выдвижными ящиками. Из группы металлов выделяют предметы из драгоценных металлов, которые хранятся вместе с драгоценными камнями, а также нумизматику и оружие, требующие особых условий хранения в сейфах или изолированных, специально оборудованных помещениях. Прочие предметы из металла группируются по материалу и по назначению. Очень чувствительны к условиям хранения предметы из свинца. Их нельзя хранить в шкафах из древесной плиты и некоторых пород дерева, в частности хвойных пород и дуба. Письменные источники размещают в папках, коробках, ящиках, образующих единицы хранения. Документы в свитках обычно накатывают на валики и помещают в круглые футляры. Папки, коробки, ящики, футляры размещают в шкафах в соответствии с принадлежностью хранящихся в них материалов к определенному фонду. В последние десятилетия явственно обозначилась, особенно в зарубежных странах, тенденция к строительству специальных зданий для запасников. Причем иногда они располагаются в нескольких километрах от самих музеев и служат для хранения коллекций, насчитывающих миллионы предметов. Одним из самых передовых в мире учреждений в области хранения и исследований считается Центр поддержки музеев Смитсоновского института, открывшийся в 1983 г. Он находится в Сьютленде, примерно в 10 км от своего расположенного в центре Вашингтона головного учреждения. Площадь этого необычного зигзагообразного сооружения составляет 50 тыс. м2, а его главное предназначение состоит в том, чтобы обеспечить оптимальные условия как для хранения, так и изучения коллекций Смитсоновского института. Эти противоречивые требования архитекторы учли в полной мере, отделив службы, занятые консервацией и хранением, от помещений, предназначенных для научных исследований. Четыре громадных хранилища центра, каждое из которых занимает площадь примерно 3250 м2, вмещают более 20 млн предметов и образцов. Здесь создана стабильная и безопасная среда, необходимая для длительного хранения коллекций. В одном из хранилищ, например, созданы особые условия для хранения биологических коллекций, образцы которых содержатся в жидкостях (спирте). Банки с образцами устанавливают на полки, а большие емкости – на выдвижных стеллажах, размещенных на специальной трехуровневой конструкции антресольного типа. Хранилища предназначены исключительно для коллекций, поэтому в них практически отсутствуют удобства для сотрудников за исключением систем обеспечения безопасности персонала и доступа к коллекциям. Служебные помещения и лаборатории находятся в отдельном двухэтажном корпусе, предназначенном для научной, хранительской и реставрационной работы. В то время как стены хранилища спроектированы совершенно глухими, помещения административно-лабораторного комплекса залиты дневным светом, проникающим в них через венецианские окна, стекла которых, как и верхние флуоресцентные светильники, оснащены фильтрами, не пропускающими ультрафиолетовых лучей. Система вытяжных шкафов и вентиляционных труб удаляет вредные запахи и газы, а стены помещений, где установлено рентгеновское оборудование, защищены свинцовым листом. Специально отфильтрованный, кондиционированный воздух поступает во все части здания. Высокоэффективные воздушные фильтры задерживают более 99,8% находящихся в воздухе дисперсных веществ, включая цветочную пыльцу. Установленные в большинстве помещений термостаты и гигростаты дают возможность поддерживать постоянные уровни температуры и влажности во всем здании Центра. В Центре осуществляется единая программа борьбы с насекомыми, способными причинить ущерб коллекциям. Она включает тщательную проверку всех поступающих материалов, строгий контроль за зонами питания и удалением пищевых отходов, а также размещение по всей территории Центра более 2 тыс. ловушек для насекомых. Обнаруженные в ловушках насекомые идентифицируются и регистрируются, что позволяет контролировать встречаемость вредных насекомых и оценивать риск, который несет для коллекций их появление. Кроме того, снаружи, по всему периметру здания проходит специальная полоса гравия шириной 50 см – так называемая «мертвая зона», которая отпугивает насекомых и препятствует их проникновению в здание. Центр оснащен сложной системой обеспечения безопасности. Все помещения оборудованы детекторами дыма и тепловыми пожарными датчиками, контролируемыми компьютером, а также специальной системой, оснащенной разбрызгивателями, которые приводятся в действие при повышенных значениях температуры. Компьютер регистрирует ввоз и вывоз из здания всех музейных коллекций. Войдя в Центр, каждый человек проходит через контрольный пункт безопасности, предъявляет для досмотра личные вещи, после чего получает удостоверение, дающее право на пребывание в здании. Удостоверение служит и пропуском в различные помещения административно-лабораторного комплекса и зоны хранилищ: карточка вставляется в установленные при входе считывающие устройства. На карточку нанесен индивидуальный код, который составлен с учетом специфики и характера работы конкретного сотрудника; она автоматически открывает перед ним двери, фиксируя все его передвижения по зданию. Свои особенности имеет хранение предметов в экспозиционных залах музеев. В запасниках, даже при комплексной системе хранения, разнородные материалы никогда не размещаются в одном шкафу или на одной полке: фотографии всегда будут храниться отдельно от металла. Между тем в экспозиции предметы из различных материалов нередко оказываются в одной витрине, что влечет за собой немалые сложности в создании для них микроклимата и светового режима. В экспозиции для предмета многократно возрастает риск получить повреждения, что может произойти и во время монтажа, и вследствие усредненного режима хранения. Ведь в экспозиции необходимо освещать все материалы, в том числе и те, которые обладают низкой светостойкостью. Присутствие людей повышает температуру и влажность в залах, что приводит к суточным колебаниям температурно-влажностного режима. Поэтому при создании экспозиции принимаются меры, направленные на ослабление действия всех этих неблагоприятных факторов. В экспозиции нельзя допускать выделения того или иного экспоната светом мощных ламп, поскольку это ведет к его нагреванию. По этой же причине лампы нельзя помещать внутри витрин; их безопаснее располагать над витриной, устанавливая светорассеивающий фильтр между экспонатами и источником света. При проведении кино- и фотосъемок музейных предметов необходимо соблюдать правила поведения, определенные нормативными документами. При естественном освещении окна в залах должны иметь особые стекла, не пропускающие ультрафиолетовых лучей; источники искусственного света удаляются от экспонатов на 1,5–2 м, а витрины со светочувствительными экспонатами снабжаются светозащитными занавесями. Колебания температурно-влажностного режима устраняют или смягчают с помощью кондиционеров, а в случае их отсутствия – путем проветривания, регулированием потока посетителей и т.п. Воздействие на экспонаты температуры и влажности ослабляют и витрины с ограниченным воздухообменом. Материалы, из которых изготавливается экспозиционное оборудование, должны быть химически стабильными, то есть они или не должны разлагаться или, в случае разложения, не должны образовывать веществ, причиняющих вред предметам. Это требование относится прежде всего к обрамляющим и несущим частям витрины, поскольку ее основной компонент – стекло – является относительно нейтральным материалом. Недостаточно выдержанное дерево (а некоторые породы и после длительной выдержки) способно выделять органические кислоты. Дуб, а также любое дерево, содержащее танин (вещество для дубления кож), может вызвать сильную коррозию и привести к порче экспонатов из свинца. Вред способен причинить и обычный столярный клей, изготавливаемый из таких содержащих кератин материалов, как рога, кожа, рыбья чешуя. Только что разведенный или, наоборот, старый клей может выделять содержащие серу соединения, в присутствии которых быстро тускнеют серебряные предметы. Источником опасности могут быть и герметизирующие резиновые прокладки, предназначенные защищать от пыли находящиеся в витрине экспонаты. Резина, получаемая путем вулканизации из натурального и синтетического каучука с применением большого количества серы, часто выделяет содержащие серу вредные пары. Осторожно следует подходить и к выбору тканей, которыми обивается или выстилается внутренняя поверхность витрины. В ходе производства текстиль обрабатывают различными способами, после которых на ткани могут остаться потенциально вредные вещества. Вполне безопасны неокрашенные хлопчатобумажные и синтетические ткани после тщательной стирки. Более сложные по составу ткани – бархат, парча, шелк – требуют предварительного тестирования на совместимость с экспонатами. Одной из причин разрушения экспонатов может стать сила тяжести, воздействующая на них, как и на все предметы. Многие из хранящихся в музее вещей не рассчитаны на то, чтобы долгое время находиться в экспозиции или запасниках без должной опоры. Например, конструкция крыльев самолетов такова, что позволяет выдерживать большие нагрузки. В полете на плоскости действуют силы, которые прогибают их вверх. Но если машина не летает, под влиянием собственного веса крылья прогибаются вниз, в них постепенно и скрытно могут развиваться дефекты. Тонкие и длинные предметы, например, шесты и копья, часто экспонируются без опоры из-за своих размеров и через несколько лет оказываются искривленными. Даже такие бытовые предметы, как сундуки, могут получить серьезные повреждения, если их экспонировать с открытой крышкой без поддержки. Вес крышки целиком приходится на петли, и от этой нагрузки она или корпус могут дать трещины. Без должной опоры деформируются головные уборы и обувь, а штандарты, гобелены и прочие тканые изделия вытягиваются, когда долгое время находятся в подвешенном состоянии и крепятся всего в нескольких местах. Таким образом, учитывая структуру предмета (твердость, жесткость, целостность, надежность соединений, наличие деформаций) и материал, из которого он изготовлен (удельный вес, проч-ность при нагрузках, действующих в разных направлениях, степень сжатия, гигроскопичность), следует представить, какие силы будут воздействовать на него при экспонировании в том или ином положении. Опора должна нейтрализовать их действие. В отборе предметов для экспонирования принимают участие реставраторы, которые проводят консервативные и реставрационные работы со всеми нуждающимися в этом экспонатами. Определяется и максимальная продолжительность экспонирования тех или иных предметов, например, для экспонатов на бумажной основе она составляет не более 6 месяцев в году. В экспозициях большинства крупных музеев представлена лишь небольшая часть их коллекций, по разным оценкам, примерно 1–5%. Поэтому проблема расширения доступа к сохраняемым культурным ценностям весьма актуальна. В отдельных музеях применительно к некоторым коллекциям используется форма открытого хранения фондов, позволяющая посетителям осматривать каждый из предметов, находящихся в специально оборудованном для этого фондохранилище. Такая система хранения неизбежно ухудшает режим хранения предметов, особенно световой, поэтому для некоторых материалов она неприемлема. Открытое хранение фондов более безопасно для тех материалов, которые в наименьшей степени страдают от воздействия окружающей среды – керамика, бесцветное стекло, некоторые виды металлов, поделочные камни и пр. Уже не одно десятилетие открытое хранение коллекций декоративно-прикладного искусства существует в Центральном музее современной истории России (прежде Музей революции). Система открытого хранения предусмотрена и в новом фондохранилище Эрмитажа, которое отвечает самым последним требованиям – как с функциональной, так и эстетической точки зрения. |

madrace.ru

Пригодность здания, предназначенного для музея

Здание, в котором располагается музей, должно отвечать определенным требованиям. Прежде всего это должно быть строение, специально оборудованное для организации экспозиций и хранения музейных предметов и коллекций

Здание музея должно находиться вдалеке от объектов, представляющих опасность в пожарном отношении. Также поблизости не должны функционировать предприятия, в результате деятельности которых происходит загрязнение окружающей среды.

Месторасположение здания музея

Решение о пригодности места расположения музея принимается с учетом заключений двух служб – пожарной и санитарно-эпидемиологической. Как правило, музей размещается в здании, которое состоит из целого комплекса основных и вспомогательных помещений.

↯ Внимание! Для скачивания доступны новые образцы: Пример устава федерального музея, Заявка на регистрацию музея в ФГИС, Форма отчетности 8-НК “Сведения о деятельности музея”

Их основное предназначение заключается в достижении целей и задач, означенных в Законе «О Музейном фонде РФ». Кроме этого, наличие помещений, отвечающих требованиям рациональной планировки, способствует решению вопросов бытового, технического и административно-хозяйственного характера.

Согласно требований, в здании музея в обязательном порядке должны быть помещения, которые предназначены:

|

|

Для размещения экспозиций и выставок. |

|

|

Хранения музейного фонда. |

|

|

Хранения учетной документации и хранения музейного архива. |

|

|

Выполнения реставрационных работ музейных предметов. |

|

|

Проведения дезинфекции и обеспыливания музейных коллекций и предметов и другие. |

К категории основных относится научная библиотека с читальным залом, помещения, предназначенные для работы сотрудников музея, а также те помещения, в которых проводятся работы по копированию и обработке фото- и кинодокументов.

Проведение экспертизы здания музея

Стоит заметить, что эксплуатация здания музея и размещенных в нем помещений может осуществляться лишь в том случае, если будет проведена специальная экспертиза. Экспертная комиссия, в состав которой могут входить сотрудники музея и представители пожарной, санитарно-эпидемиологической, строительной и других служб.

Пригодность здания, предназначенного для музея, оценивается по таким критериям:

- степень огнестойкости;

- прочность перекрытий между этажами;

- долговечность основных конструкций;

- состояние всех имеющихся в здании помещений;

- наличие и состояние отопительных и вентиляционных систем и других.

После завершения экспертизы комиссия составляет акт о ее результатах.

Гость, вам предоставлен VIP-доступ к системе «Культура».Требования к зданиям музея

Согласно законодательству музей может располагаться только в таком здании, которое отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Прежде всего при его возведении должен использоваться огнестойкий материал – кирпич, камень и так далее.

Все перекрытия должны быть железобетонными.

В качестве кровельного покрытия необходимо использовать черепицу или железо. Обязательным является наличие центрального водяного отопления и приточно-вытяжной вентиляции.

В качестве кровельного покрытия необходимо использовать черепицу или железо. Обязательным является наличие центрального водяного отопления и приточно-вытяжной вентиляции.

Для того, чтобы во внутренние помещения не попадала влага, здание музея необходимо оборудовать водостоками, которые как и крыши, нужно содержать в стопроцентной исправности.

Стены здания должны обладать высокой влагостойкостью. Чтобы предупредить их отсырение, вокруг здания стоит оборудовать кирпичную или асфальтную отмостку, представляющую собой тротуар с уклоном от стен здания. Кроме этого, необходимо установить водостоки. Категорически не допускается повышения влажности воздуха в подвальных помещениях. И даже если в них не предполагается хранение музейных предметов или коллекций, они все равно должны быть сухими и хорошо проветриваемыми.

Одним из важных требований является наличие противопожарного водоснабжения, средств пожаротушения и телефонной связи.

Что касается обеспечения телефонной связи, то к ней выдвигаются особые требования, а именно:

- рядом с телефонными аппаратами должны размещаться таблички с номерами телефонов пожарных частей и краткой инструкцией, касающейся вызова помощи пожарной службы;

- в зданиях, представляющих собой объекты особой важности или имеющих высокую пожарную опасность, телефонная связь устанавливается непосредственно с пожарной охраной города.

Помимо всего прочего, здание музея должно соответствовать и таким требованиям, как:

- наличие свободного доступа и подъезда пожарных машин;

- обязательное размещения котельных в отдельно стоящих зданиях, построенных из несгораемого материала;

- изолирование буфетов, столовых, сувенирных магазинов, санузлов, гардеробных от хранилищ и экспозиционно-выставочных залов;

- обеспечение только электрического овещения;

- оснащение здания музея автономной системой аварийного освещения и центрального электроснабжения и так далее.

Размещение фондохранилищ музея

Хранилище музейного фонда относится к основным помещениям, которые должны присутствовать в здании музея.

При проектировке здания стоит учесть, что в соответствии с требованиями, фондохранилище должно размещаться на северной стороне и на максимальном расстоянии от лабораторных, производственных и бытовых помещений музея.

Ни в коем случае оно не должно иметь общей с этими помещениями вентиляционной системы. Несгораемые стены фондохранилища должны обладать как минимум двухчасовой огнестойкостью.

Для покрытия стен, полов и потолков хранилища используются материалы, которые не выделяют агрессивных химических веществ и не обладают повышенной пылеемкостью.

Также хранилища музейного фонда должны иметь следующие характеристики:

- соответствующую находящемуся в нем технологическому оборудованию высоту;

- удобные выходы к лестничным площадкам и лифтам;

- естественную и принудительную вентиляцию, которая обеспечивает рециркуляцию воздуха;

- стабильный температурно-влажностный режим;

- очистку воздуха от пыли и агрессивных примесей;

- компактность;

- экономичность и другие.

Если в здании музея оборудовано специализированное хранилище коллекций энтомологического и зоологического характера, а также таких предметов, как оружие или ткани, то рабочее место ответственного музейного хранителя стоит оборудовать рядом с ним.

С целью обеспечения пожарной безопасности хранилища музейного фонда нельзя размещать в старых или деревянных постройках, в которых имеются сырые подвальные и другие помещения, а также печное отопление.

Активируйте доступ

к журналу «Справочник руководителя учреждения культуры» и читайте проверенные экспертами статьи:

Активируйте доступ

к журналу «Справочник руководителя учреждения культуры» и читайте проверенные экспертами статьи:Кроме этого, не допускается размещение фондохранилищ в таких строениях, как:

- жилые здания;

- здания, занятые службами общественного питания;

- складских помещениях для размещения пожароопасных и агрессивных веществ и других.

Расположение фондохранилища в деревянной постройке, как исключение, допускается только в том случае, если в такая постройка является музеем и имеет статус памятника истории, культуры и архитектуры.

Сюда же относятся мемориальные музеи-квартиры и мемориальные музеи.

Такие объекты должны проходить огнезащитную обработку, проверка которой выполняется один раз в три месяца. Если огнезащитный состав теряет свои свойства, то комиссия, осуществляющая проверку, составляет акт, на основании которого здание музея обрабатывается повторно.

Соблюдение правил безопасности в музеях

С целью обеспечения безопасности в работе музея, и руководству учреждения, и его сотрудникам необходимо придерживаться следующих правил:

- во время уборки не применять горючие и легковоспламеняющиеся составы;

- при выходе из помещения обязательно выключать токоприемники, электрическое оборудование и приборы;

- в случае замерзания водопроводных или канализационных труб не проводить их отогревание с помощью открытого огня;

- при отделке коридоров или лестничных клеток не использовать синтетические легко воспламеняемые материалы, а также ткани из искусственного волокна;

- входы в подвальные помещения и на чердаки всегда держать в открытом виде.

Помимо этого, стоит помнить и о том, что загромождение лестничных площадок , входов на чердак или других проходов может значительно усложнить эвакуацию людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Поэтому работникам учреждения стоит постоянно следить за тем, чтобы все проходы оставались свободными.

Категорически запрещается на территории музея сжигать какие-либо производственные отходы или мусор, поскольку это чревато не совсем приятными последствиями.

Не стоит забывать и том, что все помещения музея, независимо от их предназначения, должны содержаться в порядке и чистоте. А для этого необходимо регулярно, как минимум один-два раза в день, проводить влажную уборку.

Как правило, в музеях ежемесячно проводится санитарный день, во время которого с целью обеспыливания вскрываются витрины, а также с помощью водного антисептического раствора протираются плинтуса, полы и подоконники.

www.cultmanager.ru

Как применяется система «Тефонд» в защите и гидроизоляции пола

Влага, впитавшаяся в строительные материалы, может вызвать нежелательные явления в начальный период эксплуатации здания, особенно, в конструкциях перекрытий промежуточных этажей.

С течением времени, она постепенно испаряется, полностью впитываясь в покрытие пола, если оно не было своевременно защищено. Тот же эффект может наблюдаться и в подвальных помещениях после реконструкции старых зданий.

Причиной этому явлению могут послужить проникновение влаги из грунта сквозь перекрытие и значительный перепад температур снаружи и внутри помещения. В подобной ситуации покрытие пола может вздуваться, на нем может появляться плесень, в помещении может повыситься уровень влажности.

Это неизбежно приведет к появлению неприятных запахов, медленному разрушению отделки и самого здания, а также к появлению шумов и скрипов при ходьбе. Все эти «прелести» делает помещение нездоровым и непригодным для нормального использования.

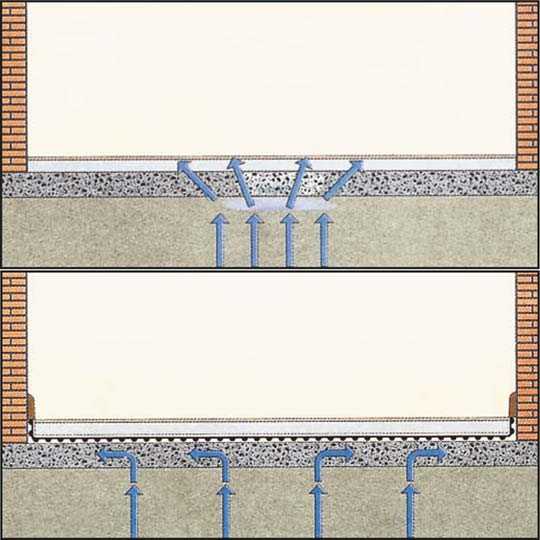

Для решения данной проблемы следует изолировать междуэтажное перекрытие от напольного покрытия, создав между ними воздушную прослойку. Эта прослойка обеспечит циркуляцию воздуха и будет служить своего рода барьером для влаги и водяного пара.

Он-лайн журнал ProfiDom.com.ua уже рассказывал о том, как используется многофункциональная система защиты и гидроизоляции «Тефонд» при замене бетонной подготовки и защите фундаментов.

Сегодня речь пойдет о применении этой системы в защите и гидроизоляции полов. Напомним, что компания TeMa разработала шиповидную мембрану HDPE – систему «Тефонд», изготовленную из полиэтилена высокой плотности, который характеризуется высокой прочностью и стойкостью к воздействию различных веществ. Мембрана системы «Тефонд» это – продукт, который, благодаря многочисленным выступам, позволяет вентилировать защищаемые поверхности и отводить от них влагу.

Инновационным техническим решением, которое использовано в системе «Тефонд» это – специальный водонепроницаемый замок. Причем, если использовать «Тефонд» только в качестве защиты от механических повреждений, то применяется мембрана с простым механическим замком.

В системе «Тефонд Плюс» имеется специально нанесенный герметизирующий состав, который гарантирует водонепроницаемость замка и всей системы в целом. Таким образом, «Тефонд Плюс» представляет собой идеальный барьер для воды, сырости и давления пара (для увеличения кликните на изображении).

Система «Тефонд» идеально отвечает вышеуказанным условиям: она не только изолирует, но и создает воздушную прослойку, полностью защищая перекрытие и полы. Мембраны «Тефонд», при защите и гидроизоляции полов, должны быть уложены выступами вниз, при этом между перекрытием и полом образуется воздушный зазор. Именно в нем будет собираться вся влага и водяной пар, после чего, благодаря циркуляции воздуха, они будут выходить через специальные боковые отверстия.

«Тефонд» также может использоваться при реконструкции зданий. Система прекрасно подходит для тех случаев, когда требуется изолировать пол на первом этаже, не потеряв при этом практически ни сантиметра пространства. При этом, происходит серьезная экономия материальных средств, поскольку отпадает необходимость в каких-либо конструктивных изменениях.

Мембраны «Тефонд» могут укладываться непосредственно под любой пол, создавая при этом тепло- и звукоизоляцию помещения (до 14 дБ), благодаря образуемому воздушному зазору и характеристикам материала.

Ниже приведены различные конструктивные решения, в которых гидроизолирующие мембраны многофункциональной системы «Тефонд» служат разделяющим слоем между перекрытием и напольными покрытиями (для увеличения кликните на изображениях).

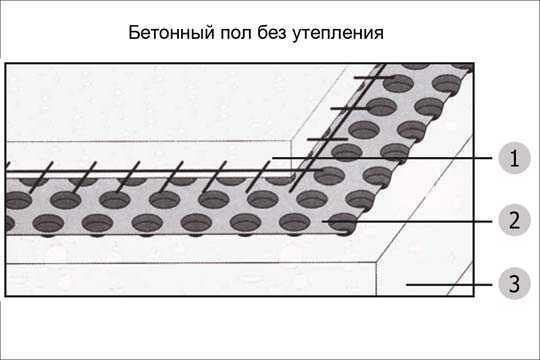

Бетонный пол без утепления

Здесь:

1. Армированная стяжка

2. Мембрана «Тефонд»

3. Основание

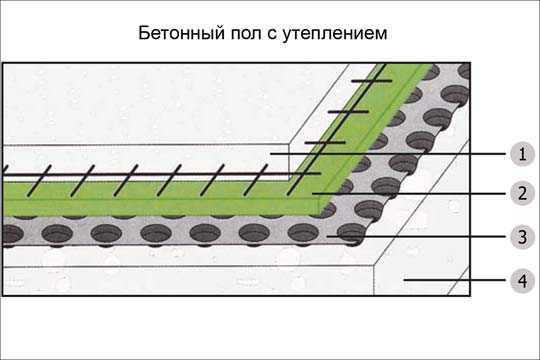

Бетонный пол с утеплением

Здесь:

1. Армированная стяжка

2. Утеплитель

3. Мембрана «Тефонд»

4. Основание

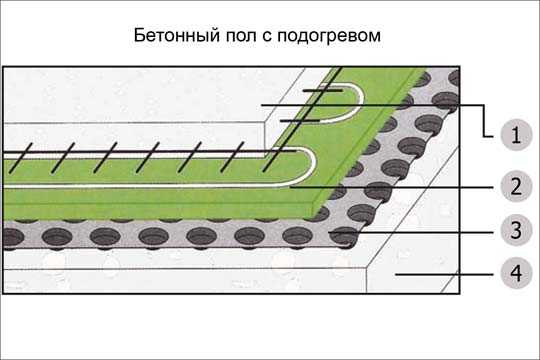

Бетонный пол с подогревом

Здесь:

1. Армированная стяжка

2. Кабель подогрева с утеплителем

3. Мембрана «Тефонд»

4. Основание

Деревянный пол без утепления

Здесь:

1. Паркет или доски

2. Деревянные бруски (50х50 мм)

3. Мембрана «Тефонд»

4. Основание

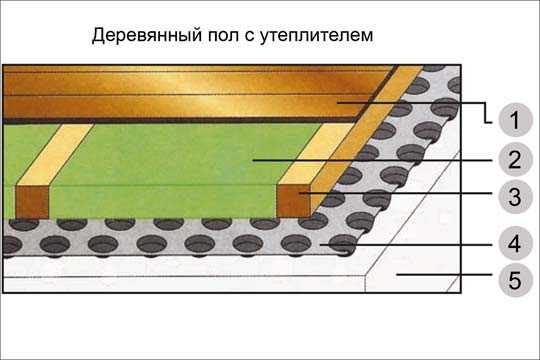

Деревянный пол c утеплителем

Здесь:

1. Паркет или доски

2. Утеплитель

3. Деревянные бруски (50х50 мм)

4. Мембрана «Тефонд»

5. Основание

profidom.com.ua

Реконструкция фондохранилища музея «Кижи» | Кижская галерея: фото и видео — виды острова, люди, события

Реконструкция фондохранилища музея «Кижи»

Здание ремесленных мастерских ориетировочно было построено в 1913 году силами учащихся и преподавателей Низшего технического училища. Одноэтажное здание протяжённое в плане, Г-образной формы с анфиладной системой основных помещений, построенное в г.Петрозаводске представляет интерес как одно из сохранившихся в первоначальном виде зданий промышленной архитектуры начала XX века.

Работа по реконструкции бывших ремесленных мастерских для хранения фондов музея-заповедника «Кижи» была начата в 2009 году. Было решено максимально использовать весь объём здания. Для этого был демонтирован бетонный пол мастерских и произведена выемка грунта из внутренней её части на глубину 3-х метров для устройства полноценного подвального этажа. Ранее здание состояло из одного этажа с высокими потолками и чердака. После разборки перекрытия оставшееся пространство по проектному решению было поделено на два этажа. В уровне первого этажа находятся кабинеты хранителей, фотостудия, реставрационные мастерские и помещения технических служб, а на втором — будут размещаться помещения хранения и экспонирования коллекций музея.

По контролю за качеством выполняемых работ было привлечено немало сотрудников музея: блок инженерно-технического и материального обеспечения, безопасности, отделов по сохранению недвижимых памятников, информационных и компьютерных технологий, реставрации фондовых коллекций. Каждый осуществлял контроль по своему специальному разделу.

Реконструкция фондохранилища была закончена в 2012 году.

© Музей-заповедник «Кижи»Особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации.

Кижский погост входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Все материалы сайта не предназначены для лиц моложе 12 лет.

Допускается копирование и цитирование всех материалов, размещённых на сайте музея-заповедника «Кижи» (kizhi.karelia.ru), если цитируемое сопровождается точной активной ссылкой на оригинал и указанием всех правообладателей (в том числе музей-заповедник «Кижи»). При использовании любых материалов в печатных изданиях необходимо получить согласие от администрации музея на публикацию. По вопросам использования изображений необходимо ознакомиться с Положением о правилах использования изображений музейных предметов и музейных коллекций, а также зданий и памятников.

kizhi.karelia.ru

основные типы и их устройство

Главная » Типы хранилищ » Зернохранилища » Полы в зернохранилищах

Основные типы полов в зернохранилищах

По нормативным требованиям уровень пола зернохранилища размещается выше уровня поднятия грунтовых вод. Допускается минимальное заглубление здания ниже уровня земли, если это необходимо по технологическим требованиям.

Главное требование к полам в зернохранилищах – исключить проникновение влаги в хранящийся урожай и обеспечить возможность передвижения машин и оборудования.

Полы в зернохранилищах выполняют горизонтальными или под наклоном:

- Уклон в полах (не менее 1: 1,4) выполняют только при глубоком залегании грунтовых вод для организации самотека зерна в разгрузочный транспортер. Но не глубже, чем на 6-7 метров; размещение конвейера тогда планируется на глубине 8 метров.

- Горизонтальные полы не позволяют выполнить механизированную разгрузку. В этом случае зерно обрабатывается внутри зернохранилищ с помощью передвижной техники. Остатки семян удаляются вручную. По нормам горизонтальные полы должны быть выше уровня земли на 0.2 м.

Особенности устройства полов в зерноскладах

Полы необходимо выполнять из нескольких слоев, без пустот. Конструкции и покрытия, должны быть безвредными для зерна или семян. Для удешевления хранения строят напольные зернохранилища, где полы выполняют по грунту, без опоры на элементы фундамента.

Основание под полы трамбуется и уплотняется, затем укладывается несущий слой из бетона или железобетона. Его толщина и необходимость гидроизоляции зависит от состояния грунтов и уровня поднятия грунтовых вод. Затем укладывается утеплитель, защита утеплителя и верхний слой покрытия.

Верхнее покрытие пола из асфальтобетона 25 мм толщиной обеспечивает необходимую прочность. В составе не должно быть дегтя и дегтевых мастик. Либо выполняют слой из бетона. В любом случае, чтобы бетонная пыль и продукты нефтепереработки не попали в зерно, необходимо защитить слой покрытия. Существует множество полимерных покрытий (чаще двухслойных) на основе эпоксидной смолы, которые придадут вашему полу требуемые качества. Для предотвращения растрескивания полов на больших площадях зернохранилищ необходимо выполнение деформационных швов.

Качество работ обеспечивается грамотным проектным решением с указанием марки бетона, его толщины, схемы армирования, тип гидроизоляции и квалифицированными строителями.

Загрузка…Читайте также

« Предыдущая запись Следующая запись »agrokfh.ru

Полы для больниц и медицинских учреждений

В медицинских учреждениях – особые требования к санитарии и стерильности, чтобы не допустить инфицирования пациентов во время лечебно-профилактических процедур. Для этого применяются различные методы предупреждения распространения инфекций и борьбы с вредоносными бактериями. Не последнее место в этом занимают строительные технологии и качество обслуживания помещений медицинского назначения.

Поддержка санитарных условий обеспечивается, благодаря регулярной уборке. Чтобы ее результаты были заметны и не отражались на здоровье пациентов вследствие попадания в воздух пыли и бактерий, напольные покрытия должны соответствовать всем санитарным стандартам. Это составляет некоторую трудность, ведь именно полы больше всего подвержены загрязнению.

Требования к полам в медицинских учреждениях

Полы в больницах устраивают с учетом многих факторов, что вызвано необходимостью строгой санитарии.

Одно из главных к ним требований – простота ухода. Промышленные полы в медицинских учреждениях не должны содержать швов. Именно на швах возникают целые рассадники вредных микроорганизмов. Даже если тщательно очистить напольную плитку, в местах стыков останется большое количество бактерий, которые, практически, невозможно уничтожить. Если напольное покрытие не имеет швов, то микробам негде распространяться.

Так же, как и полы в химической промышленности, медицинские напольные покрытия должны обладать повышенной устойчивостью к химическим реагентам. Особенно это касается помещений для лабораторий.

На полах в больницах недопустимо скапливание пыли. Некачественная уборка – это одно, а то, что сами напольные покрытия способны выделять пыль, – это другое. К примеру, ковролинам, уложенным на цементную стяжку или бетонные полы, в таких учреждениях не должно быть места.

В больницах постоянно находятся люди. Поэтому, кроме всего прочего, необходимо заботиться об эстетичном внешнем виде полов. Безусловно, устраивать яркие и броские декоративные полы никто не обязывает, но и пренебрегать таким фактором, как внешний вид, все же не стоит, ведь пациент должен чувствовать заботу о себе и комфорт во всем.

Напольные покрытия в медицинских учреждениях, особенно в помещениях поликлиник, коридорах, палатах постоянно подвергаются значительным пешеходным нагрузкам. Поэтому часто можно заметить потертости на линолеумах и поврежденную напольную плитку. Вывод один – полотно необходимо устраивать из износостойкого материала, который не будет терять своего внешнего вида даже после десятилетий интенсивной эксплуатации.

Полы обязательно должны быть пожаробезопасными. Ведь, в случае возникновения очага возгорания, очень сложно эвакуировать больных, которые нуждаются в постоянном наблюдении или не способны передвигаться самостоятельно.

Для больничных полов важна гидроизоляция. Причем, защитить от проникновения влаги следует не только фундамент. Для некоторых видов медицинских помещений, например, лабораторий, перевязочных, операционных, отделений интенсивной терапии может потребоваться дополнительная гидроизоляция пола, которая способна задержать влагу и предотвратить проникновение химических веществ. Для этих целей отлично подойдет полимочевина. Напыление полимочевины происходит в кратчайшие сроки, без существенных сдвигов в графике работы медицинских учреждений.

Варианты напольных покрытий для медицинских учреждений

В учреждениях здравоохранения, в соответствии с вышеперечисленными требованиями, используются несколько вариантов напольных покрытий.

Чаще всего – это полимерные полы. С помощью полимерных полов можно получить идеально ровную, соответствующую всем гигиеническим требованиям, поверхность.

Эпоксидные полы в клинике исключают стойкие загрязнения, убирать их легко, без дополнительных затрат и усилий.

Поскольку они достаточно эластичны, дорогое медицинское оборудование при падении на такое покрытие не разобьется и не выйдет из строя. Совсем другой результат будет при падении на бетонный или кафельный пол. Поэтому наливные полы в медицинских учреждениях просто незаменимы.

Возможно применение и других видов полимерных полов, таких, как полиуретановые и метилметакрилатные покрытия любых расцветок. Из полимерных материалов также устраивают спортивные покрытия в помещениях для физической реабилитации и занятий лечебной физкультурой.

Заливка полов может производиться как до момента сдачи в эксплуатацию современных зданий медицинских учреждений, так и в процессе их ремонта.

Кроме полимерных, в учреждениях здравоохранения также используются высоконаполненные бетонные покрытия. Цветовая гамма их достаточно широкая. Они также отличаются высокой прочностью, но имеют меньший срок эксплуатации, чем заливные полы. Они менее практичны, но, как бюджетный вариант, все же приемлемы.

www.prom-floor.ru